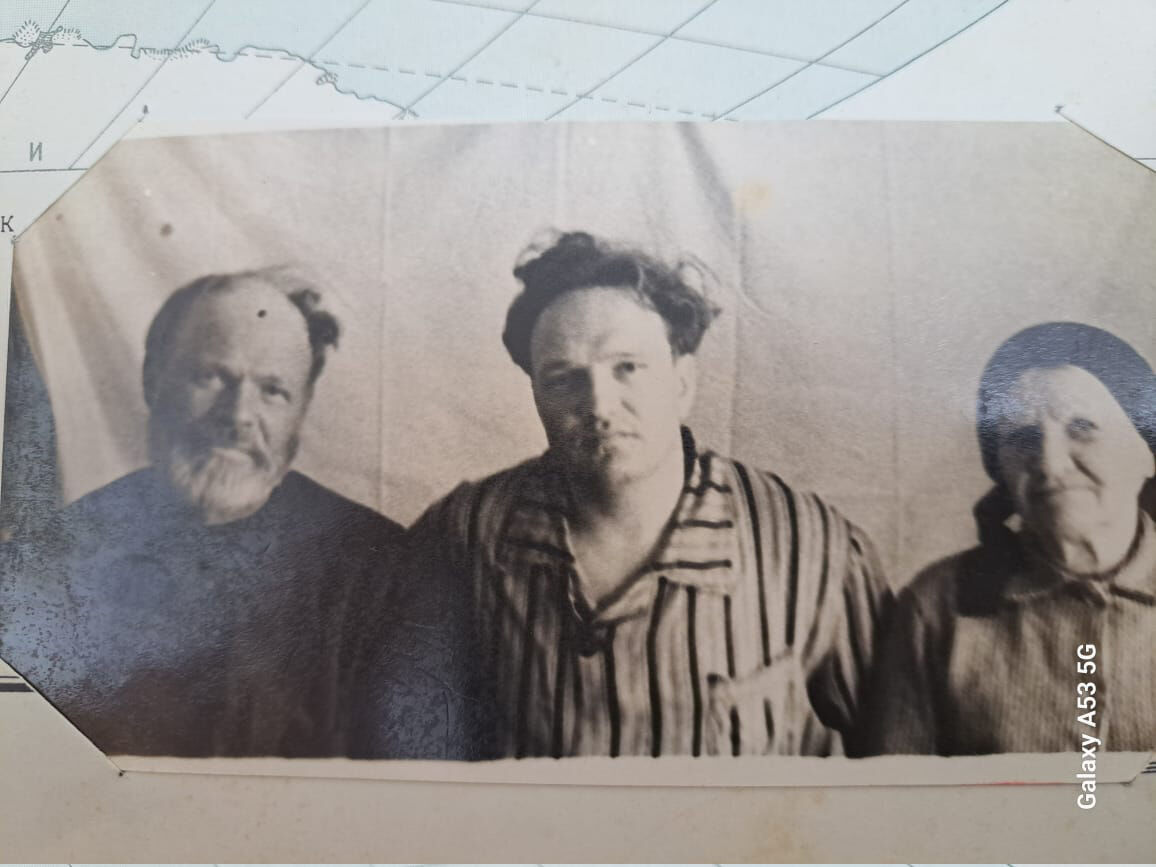

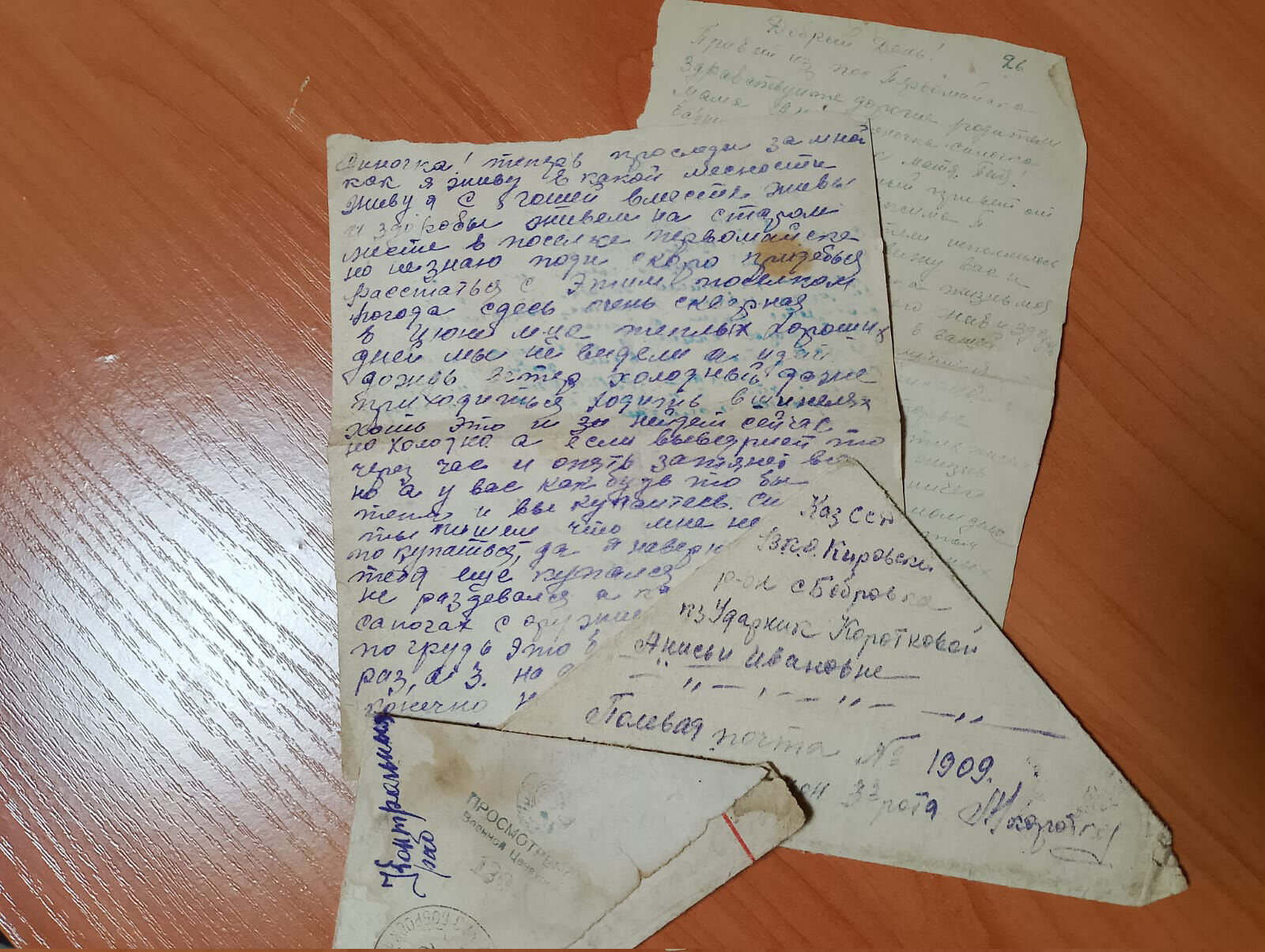

Это отрывок из фронтового письма Максима КОРОТКОВА из сельской глубинки Восточно-Казахстанской области. 1942 год. Максима, а потом и его брата Петра призвали на фронт совсем юными: Максим — 1922 года рождения, Петя — 1925-го .

А дома остались ещё до войны овдовевшая мама, сестра Ксения, которую все ласково называли Синочкой, и брат Матвей.

Ксения — моя родная бабушка. Она бережно хранила пожелтевшие от времени фронтовые треугольнички. Письма сохранились только от Максима.

Парнишка, оставшийся за главу семьи после смерти отца, переживал вдали от дома: “Как у вас в части заготовки дров? Какой хлеб в колхозе: озимый или яровой? Садите ли огород? Пишите все про колхозную жизнь. Здесь (в посёлке Первомайск Московской области. — Е. С.) сейчас 1 кг мяса 18 руб., 1 литр молока 5 руб. В части продуктов так же, как и писал раньше. Только иногда колбасу дают, если нет мяса. Ну, конечно, мяса не столько кушаешь, сколь вы, а по кусочку в обед, утром. Синочка, пишешь про табачок. Прошу тебя ухаживать за ним, как я приеду с фронта, тогда ты уж будешь присылать гостинцы, а сейчас не нужно, потому что мы получаем регулярно через 10 дней по 200 граммов, то есть 20 граммов на день, и коробок спичек на 10 дней”.

Максим, зная, что семье сейчас и без того непросто, как настоящий мужчина, пишет: “Посланные вами деньги 35 р. я получил, но больше не посылайте. Дальше пишете про налог. Налог — скидка за меня должна быть”.

Но порой боец совсем по-мальчишески хвастает: “Я имел счастье полетать на самолёте! И ещё скоро будем прыгать с парашютом. Я являюсь пулеметчиком в отделении. Уже стрелял! Синочка, сейчас бы рассказать тебе, как я прыгал, летал на самолёте...”

В одном из писем Максим пишет: “Писать сильно нечего. Остаюсь жив, здоров, а когда поедем в бой — не знаю. Поди, и завтра — ничего никому неизвестно. Когда будет приказ лично от т. Сталина”.

Во время одного из таких боев Максим был ранен, попал в госпиталь. А госпиталь разбомбили фашисты... Похоронили парнишку в братской могиле под Сталинградом. А Петя и вовсе пропал без вести.

***

Имена обоих мальчишек, которым никогда не суждено повзрослеть, увековечены на памятнике в селе Бобровка Глубоковского района, откуда они родом.

Моя бабушка Ксения Павловна, та самая Синочка, вместе с супругом, моим дедушкой Трофимом КИСЕЛЕВЫМ, 9 Мая всегда ходили к обелиску, чтобы отнести цветы и вспомнить тех, кто не вернулся с войны.

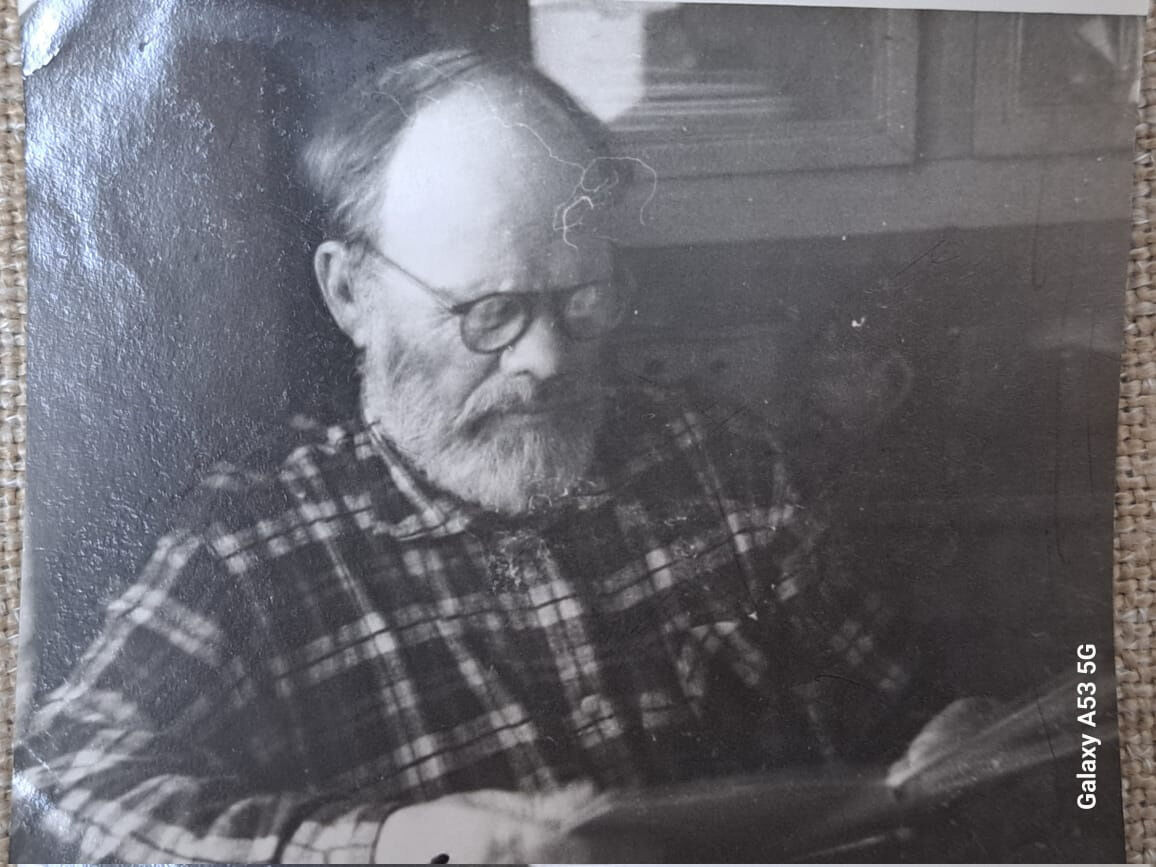

У деда Трофима, который родился и вырос практически в соседнем с Бобровкой селе — Быструхе, не менее трагичная история, связанная с Великой Отечественной войной. Его отец Николай Федотович Киселев, к счастью, вернулся с войны, но какая это была долгая дорога домой!..

Николай Федотович, уйдя на фронт в 1942 году добровольцем, оставил дома жену и пятерых детей.

“Первые два года мы жили старыми запасами, а вот когда эти запасы закончились, досталось и нам, и нашей маме. С содроганием вспоминаю, как мама с теткой, не по сезону одетые, в 30-40 градусов мороза ходили молотить хлеб, — вспоминал Трофим Николаевич. — Возвращались до костей промерзшие и голодные. Мать полученный там хлебный паек делила между нами. А сама?! Гоша (младший брат. — Е. С.) верил, что это подарок от зайчика… Весну мы ждали как избавление от страданий. С появлением проталин и скот переходил на подножный корм, и… мы. За несколько километров ходили на сопки за слизуном, кислицей, чтобы хоть чем-то заполнить голодный желудок. Многие собирали колоски на высвободившихся из-под снега полях, но употребление такого зерна заканчивалось трагически: люди умирали целыми семьями. Поэтому мать категорически запретила нам собирать колоски”.

В 9-м классе Трофим был вынужден оставить школу, чтобы пойти работать. Как он признавался нам, своим детям и внукам, уходил он с тяжелым сердцем и мысленно дал себе клятву, что он все равно выучится. Брат Толя решил последовать примеру Трофима, только, похоже, нисколько не расстроился из-за учебы. Он, чтобы его наверняка уже не взяли обратно в школу, на прощание сказал в классе, обращаясь к учителю:

- И ты, баран кучерявый, прощай!

***

Семья часто получала письма от отца. Впрочем, о его военных буднях Киселевы и односельчане узнавали и из местной газеты “Стахановец полей”, с которой Николай Федотович поддерживал связь.

“Одна из заметок отца произвела на меня, тогда ещё подростка, очень сильное впечатление, — делился мой дедушка. — В ней отец вместе со своим земляком рассказывал, как в освобожденном от фашистов посёлке доставали из колодца маленьких детей, сброшенных туда немцами”.

Связь с отцом резко оборвалась. В августе 1943 года пришла страшная весть: Николай Федотович Киселев пропал без вести…

Шли годы, закончилась война. Конечно, у жены, детей фронтовика ещё теплилась надежда, что он жив.

“Я очень хорошо помню май 1945 года, — вспоминал дед Трофим. — Я тогда был в школе, у нас шел урок. Вдруг в класс вбегает мальчишка и кричит: “Ребята, ребята, война закончилась! Я по радио слышал!” Что тут началось! Ребятишки вскочили на парты, обнимаются, пляшут и плачут. А мы не знали, радоваться нам или плакать…”

Вернулся Николай Федотович в родную деревню только в июне 1946 года. Истощенный, изменившийся внешне до неузнаваемости, но живой!

Только тогда родные узнали, что все это время он был в плену. Сначала, после того как его контузило, — в немецком, потом — в советском.

“Отец попал в лагерь где-то на территории Белоруссии, — воссоздавал рассказы отца Трофим Николаевич. — Через несколько дней, несмотря на раны, он вместе с пятью пленными бежал. На третий день беглецов поймали. Вторая попытка побега уже из вагона поезда тоже закончилась неудачно. Организаторов побега отец больше уже не видел. Их судьба ему неизвестна. С того момента отец стал одним из многочисленных безымянных узников фашистского лагеря в Западной Германии, немецким рабом в угольном бассейне города Саарбрюкона”.

Русских военнопленных почти не кормили. Когда немецкие шахтеры уходили на обед, пленникам давали задание, чтобы они не могли отдохнуть. Пленники умирали ежедневно десятками, сотнями. Такая же участь ожидала и Николая Федотовича.

“На счастье отца, надзирателем к нему приставили другого человека вместо шахтера-нациста, куда-то исчезнувшего, — рассказывал мой дедушка. — Он стал делиться с отцом обедом. Однажды даже попытался проделать эксперимент: сколько же может съесть оголодавший русский?”

Немногим позже Николай Киселев снова оказался на грани смерти. Тайком военнопленные срезали ремни лент транспортера в шахте, шили тапочки, а потом обменивали их на продукты.

Однажды Николаю не повезло: за этим занятием его застали.

“Наказание было одно — смерть. Но отцу снова повезло. Судьба у него была такая — жить! — улыбаясь, констатировал сын фронтовика. — После работы, особенно накануне казни, военнопленных водили в баню. Один из узников скончался. Надзиратель отца и здесь посодействовал: поменял номера пленников и доложил, что его подопечный умер. Так мой отец, уже дважды “похороненный”, остался в живых”.

Николай Федотович умер в 1990 году в возрасте 90 лет, ему довелось нянчить не только внуков, но и правнуков.

***

К сожалению, и бабушки Ксении, и деда Трофима не стало несколько лет назад.

Но желтые треугольники так же бережно хранятся в семье, как и старые фотографии в многочисленных альбомах, которые мы иногда пересматриваем со слезами на глазах.

Память жива!

Елена СУПРУНОВА, фото автора, Усть-Каменогорск,

Путин приехал на осмотр выставки новейших беспилотников

Депутат думы ХМАО обошел коллег в борьбе за зарплату

В Атырау открыли движение по дороге Жастар — Еркинкала

Укрепление тенге и новая инфляционная динамика: анализ ситуации

Футбол помог заговорить